Die Tochter des früheren Bruchsaler Synagogendieners lebt heute noch in München

Von Rainer Kaufmann

Sie ist jetzt 96 Jahre alt und sie ist dement, die Tochter des ehemaligen Bruchsaler Synagogendieners Hermann Lefkowitz, bei Bruchsalern, die jene noch Zeit erlebt haben, vielleicht bekannt unter ihrem Mädchennamen Bertha oder Bertl Lefkowitz. Sie lebt heute in einem Apartment in München Bogenhausen, wo sie rund um die Uhr bestens betreut und umsorgt wird. Dort ist sie seit Anfang der 70-er Jahre ansässig, nachdem sie den früheren amerikanischen Offizier Sam Magill geheiratet hatte. Dieser liess sich nach seiner aktiven Militärzeit in der bayerischen Hauptstadt nieder, wo er in der Filmindustrie engagiert und lange Jahre Vorsitzender einer deutsch-amerikanischen Gesellschaft war. Richtige Kontakte nach Bruchsal hatte Bertl aber über all diese Jahre eigentlich nicht.

Ich hatte sie allerdings schon einmal getroffen, das war 1986, als sie doch einmal in Bruchsal war und dabei auch meine Mutter besuchte. Anfang der 30-er Jahre waren die beiden Nachbarskinder und enge Jugendfreundinnen. Sie hatten sich 30 Jahre lang nicht mehr gesehen, obwohl die eine in Bruchsal lebte, die andere schon längere Zeit in München, davor in Heidelberg. Meine Mutter ist vor 18 Jahren verstorben. Dass Bertl Lefkowitz – ich kannte sie eigentlich nur unter diesem, ihrem Mädchennamen – heute noch lebt, war mir nicht bekannt.

Bis ein guter Freund aus dem Arbeitskreis Synagoge im Verein zum Erhalt Historischer Gebäude in Bruchsal (BRUCHSALIA), Rolf Schmitt, recherchierte. Ihm hatte ich irgendwann einmal von Bertl, der Synagoge, meiner Mutter und deren Jugendfreundschaft erzählt. Es ließ ihm keine Ruhe. Er aktivierte sein Netzwerk von Nachfahren Bruchsaler Juden, die heute in Amerika wohnen, fand dort die Stieftochter von Bertl Lefkowitz und überbrachte mir die nahezu unglaubliche Botschaft: Bertl lebt. In München. Zwar nur noch eingeschränkt aufnahmefähig, weil dement. Aber jederzeit bereit, Besuch zu empfangen, wie ihre deutsche Vormundschafts-Anwältin erklärte. So fuhren wir, Rolf Schmitt und ich, kürzlich gemeinsam nach München, begleitet von unseren Frauen und überaus freundlich begrüßt von Bertls Betreuerin, einer Krankenschwester aus Polen.

In unserem Familien-Archiv hatte ich einige kleine Gastgeschenke ausgegraben, mit denen ich hoffte, Zugang bei der dementen Dame zu finden. Darunter zwei Fotos, die Bertl bei einem Besuch in Bruchsal im Jahr 1946 zeigen und dies in amerikanischer Uniform . 1937 schon war Bertl von ihren Eltern nach Amerika in Sicherheit gebracht worden. Sie selbst folgten wohl ein Jahr später.

Nach Kriegsende kehrte Bertl dann als amerikanische Soldatin nach Deutschland zurück und durfte, stationiert im Hauptquartier in Frankfurt, nur mit einer Ausnahmegenehmigung einen Besuch in ihrer Heimatstadt Bruchsal machen. Dort suchte sie ihre einstigen Nachbarn auf, die Familie Moritz, die Familie meiner Mutter. Ein Foto von diesem Besuch zeigt Bertl Lefkowitz mit meinen Großeltern Anton und Katharina Moritz. Das andere die zierliche Offizierin mit meiner Mutter Gertrud und meiner Großmutter.

Was für eine Überraschung, als wir jetzt in München bei der Durchsicht der umfangreichen Fotosammlung von Bertl Lefkowitz auf eines dieser beiden Bilder stießen. Ein weiteres Foto, das wir in München fanden, zeigt meine Mutter mit einer anderen, mir unbekannten, jungen, offensichtlich deutschen Frau samt deren Baby vermutlich vor der Ruine des am 1. März 1945 zerstörten Bruchsaler Schlosses. Auch dieses Foto muss während des Besuchs von Bertl Lefkowitz im Sommer 1946 aufgenommen worden sein.

Meine Mutter und ihre mittlerweile amerikanische Jugendfreundin haben anscheinend einen fröhlichen Tag verbracht in dieser befreiten, aber dennoch schweren Zeit. Bertl Lefkowitz, so erinnerte sich meine Mutter in einer schriftlichen Notiz an diesen Tag, hatte natürlich die obligatorischen Gastgeschenke mitgebracht: Bohnenkaffee und Seidenstrümpfe.

Weitere Fundstücke in der Münchner Privatsammlung von Bertl Lefkowitz des Jahres 2018: Eine bekannte Postkarte mit der Innenansicht der Bruchsaler Synagoge.

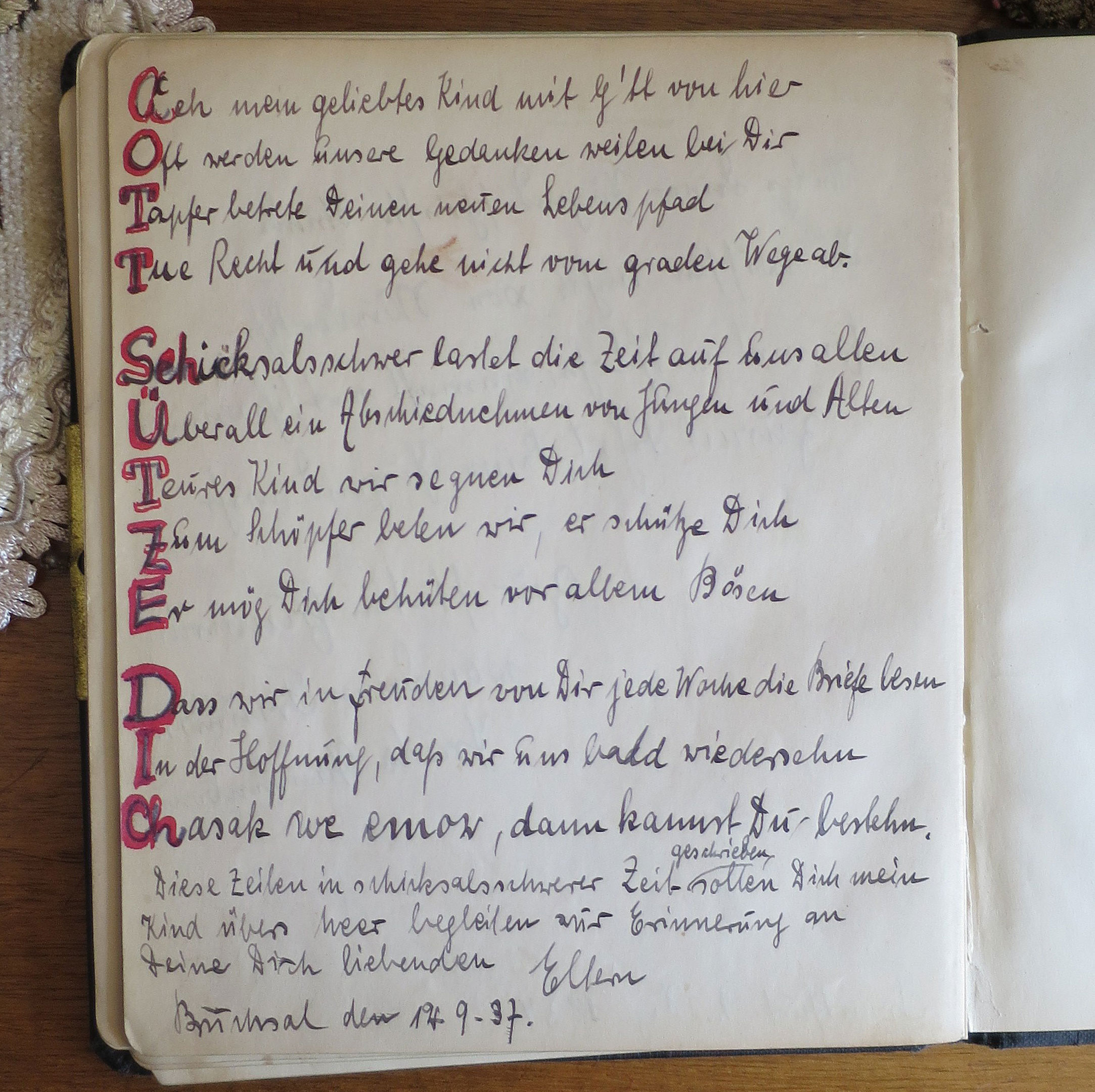

Dazu ein Poesie-Album der jungen Bertl mit handschriftlichen Einträgen auch von Freundinnen und Freunden aus Bruchsal. Und mit dieser Abschiedswidmung ihrer Eltern für ihren Weg nach Amerika:

Und dann: Zwei Fotos von Männern, offensichtlich jüdischen Männern, beim Reinigen von Straßen und Gehsteigen, beaufsichtigt von SS-Leuten.

Möglicherweise handelt es sich hierbei um Dokumente aus Bruchsal. Denn solche Fotos sind im Stadtarchiv und im städtischen Museum bekannt. Allerdings versehen mit der fragwürdigen Erklärung: „Verunglimpfung von politischen Gegnern.“ Bei einem der Fotos, die in Bruchsal gezeigt werden, ist auch ganz offensichtlich ein deutscher Sozialdemokrat zu sehen.

Andere Fotos, mit denen die Wohnung von Betl Lefkowitz dekoriert war, haben mich sofort berührt, darunter Fotos von Bertl Lefkowitz selbst. Eine außergewöhnlich hübsche Erscheinung nicht nur in ganz jungen Jahren. So habe ich sie auch aus dem Treffen von 1986 in Erinnerung. Eine feine Dame, die ganz sicher ihre Rolle in der Münchner Gesellschaft gefunden hatte. Das dürfte für sie kein allzu großes Problem gewesen sein, war doch ihr Mann mit hohen deutschen und amerikanischen Orden ausgezeichnet worden. Als junger US-Leutnant hatte er an der Loire Verhandlungen mit dem deutschen Generalmajor Botho Henning Elster geführt, den er überzeugen konnte, sich mit rund 20.000 Soldaten den Amerikanern zu ergeben, anstatt seine Mannen sinnlos zu opfern. Sam Magill war ob dieses Deals in Amerika als Kriegsheld gefeiert worden, ein Mann, der 20.000 Nazis gefangen nahm, ohne einen Schuss abzugeben. Den deutschen General hatten die Nazis noch zum Tode verurteilen lassen wegen „gefährlicher und falsch verstandener Menschlichkeit“ – ein Satz, den man sich nicht oft genug auf der Zuge zergehen lassen sollte. Denn das war – Hans Filbinger lässt grüßen, der ehemalige Ministerpräsident von Baden Württemberg – das war Recht von damals, das heute nicht Unrecht sein kann. Das Urteil konnte allerdings nicht vollstreckt werden, der „deutsche Held“ der Geschichte war ja in amerikanischer Sicherheit., dank Bertls Mann, Sam Magill.

Andere Fotos, mit denen die Wohnung von Betl Lefkowitz dekoriert war, haben mich sofort berührt, darunter Fotos von Bertl Lefkowitz selbst. Eine außergewöhnlich hübsche Erscheinung nicht nur in ganz jungen Jahren. So habe ich sie auch aus dem Treffen von 1986 in Erinnerung. Eine feine Dame, die ganz sicher ihre Rolle in der Münchner Gesellschaft gefunden hatte. Das dürfte für sie kein allzu großes Problem gewesen sein, war doch ihr Mann mit hohen deutschen und amerikanischen Orden ausgezeichnet worden. Als junger US-Leutnant hatte er an der Loire Verhandlungen mit dem deutschen Generalmajor Botho Henning Elster geführt, den er überzeugen konnte, sich mit rund 20.000 Soldaten den Amerikanern zu ergeben, anstatt seine Mannen sinnlos zu opfern. Sam Magill war ob dieses Deals in Amerika als Kriegsheld gefeiert worden, ein Mann, der 20.000 Nazis gefangen nahm, ohne einen Schuss abzugeben. Den deutschen General hatten die Nazis noch zum Tode verurteilen lassen wegen „gefährlicher und falsch verstandener Menschlichkeit“ – ein Satz, den man sich nicht oft genug auf der Zuge zergehen lassen sollte. Denn das war – Hans Filbinger lässt grüßen, der ehemalige Ministerpräsident von Baden Württemberg – das war Recht von damals, das heute nicht Unrecht sein kann. Das Urteil konnte allerdings nicht vollstreckt werden, der „deutsche Held“ der Geschichte war ja in amerikanischer Sicherheit., dank Bertls Mann, Sam Magill.

In der Münchner Nachkriegsgesellschaft war Bertls Mann wohl auch wegen dieser Episode bekannt. Und Bertl gab die Frau an seiner Seite, wie ich jetzt aus unzähligen Fotos der Münchner Nachkriegsschickeria in ihrer Fotosammlung erkennen konnte.

Und nun saß sie mir im Rollstuhl gegenüber, die Jugendfreundin meiner Mutter, unfähig sich zu artikulieren, immer wieder in ihren „Dauer-Schlaf“ verfallend, aber immer wieder auch für ein oder zwei Minuten geistig rege und ganz sicher aufnahmefähig. Aber für mich war sie in jeder Sekunde des Besuchs Grande Dame, eine Frau mit besonderer Würde und Ausstrahlung.

Ich las dieser, meiner alten Dame während des einstündigen Treffens mehrfach aus Notizen vor, die meine Mutter nach dem zweiten, überraschenden Besuch ihrer Jugendfreundin Bertl Lefkowitz im Jahre 1986 in Bruchsal verfasst hatte. Darin beschrieb sie die Besonderheit des Synagogenhofes, der damals bei den Kindern in der Friedrichstraße als Spielplatz sehr beliebt war:

„Dieser Synagogenhof war sehr geräumig, er war gepflastert und umrandet von Büschen und Sträuchern. Man konnte herrlich darin spielen, besonders auf dem hinteren Teil des Hofes bis zur Jahnturnhalle. Dieser Teil war nicht einzusehen und das war gut so. Denn dort versuchten wir uns im Theaterspielen, im Spitzentanz und legten den `Sterbenden Schwan aufs Pflaster`. Doch all diese Versuche einer künftigen Künstlerlaufbahn sind kläglich gescheitert. Bei unserem Wiedersehen im Jahr 1986 haben wir über diese Erinnerung besonders herzlich gelacht.“

Jetzt, beim Wiedersehen in München, also weitere 32 Jahre später, erinnerte ich mich daran, wie herzlich wir drei – sie, meine Mutter und ich – damals, 1986, gemeinsam gelacht haben über den sterbenden Schwan vom Synagogenhof. Als ich der alten, scheinbar weit entfernten und doch für wenige Augenblicke hellwachen und damit gelegentlich auch sehr nahen Frau diese Geschichte immer wieder erzählte, hatte ich immer wieder den Eindruck, als habe sie verstanden, als habe auch sie sich erinnert. Das lasse ich mir nicht nehmen, denn mehrmals in dieser Stunde unseres Besuches ließ sie für ein oder zwei Minuten, vielleicht waren es auch nur einige Sekunden, meine Hand nicht los. Und immer wieder hörte sie intensiv zu, die Augen geöffnet, als blickte sie weit in die Ferne oder auch weit zurück. Sie reagierte auch immer wieder, wenngleich nur für wenige Minuten, mit deutlich erhöhter Aufmerksamkeit, wenn ich ihr erneut die Fotos aus dem Jahr 1946 zeigte. Und hin und wieder startete sie gar einen Versuch, sich zu artikulieren, mir irgendetwas etwas zu sagen. Vergebens. Aber für Sekunden, so schien es mir, als hätte ich sie verstanden, sie, die sich nicht mehr artikulieren kann, als wäre sie wieder die Bertl Lefkowitz von früher gewesen, die von 1986.

Als sie damals von der Stadtverwaltung zusammen mit anderen ehmaligen jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern aus Bruchsal zu einem großen Treffen eingeladen wurde, hatte sie es sich nicht nehmen lassen, vorher ihre Kinderfreundin, meine Mutter, anzurufen und sich zu einem Besuch anzumelden. Meine Mutter wohnte damals wieder in der Friedrichstraße und zwar auf dem Grundstück neben der ehemaligen Synagoge, auf dem bis zum 1. März 1945 ihr Elternhaus gestanden hatte. Die neue Nachbarschaft allerdings: Ein Feuerwehrhaus, das in den 50-er Jahren auf dem Grundstück der Synagoge gebaut worden war.

Wie gerne hätte ich Bertl Lefkowitz bei meinem jetzigen Besuch in München gefragt, was sie von der Nachkriegs-Nutzung des Synagogen-Geländes, dem Dienstplatz ihres Vaters, gehalten hat.

Die Notizen meiner Mutter aus dem Jahr 1986 an ihre Judenfreundin Bertl beginnen auch mit der Synagoge und zwar mit einem besonderen Datum:

„Als in der Reichskristallnacht des Jahres 1938 der Schein der brennenden Synagoge in mein Zimmer in der Friedrichstraße 90 fiel, hatte ich nur einen einzigen Gedanken: Sie sind alle davon gekommen. Gott sei Dank!

Sie, das waren für mich damals das Ehepaar Hermann und Minna Lefkowitz und ihre Tochter Bertl, meine Freundin.“

In diesen Notizen schildert meine Mutter auch, wie sie als nicht einmal 15-jähriges Mädchen im Auftrag von Bertls Vater gelegentlich die Tür zur Synagoge habe abschließen dürfen und zwar immer dann, wenn es Freitag Abend war nach 18 Uhr und ein strenggläubiger Jude keine Arbeit mehr verrichten durfte. Und sie schildert, mit welcher Bewunderung sie dann in das Innere der Synagoge schauen konnte und vor allem den siebenarmigen Kerzenleuchter bewundern. Sie schildert aber auch das Ende ihres Kindertraums vom Synagogenhof, den Abschied von Bertl und, dass damals schon, im Jahr 1935, „immer weniger Kinder mit Bertl spielen wollten“. Und sie schildert, dass sie bis zur Auswanderung des Synagogendieners und seiner Frau für die beiden immer wieder Lebensmittel eingekauft und sie im Gebüsch des Synagogenhofes versteckt habe, bis auch dieses zu gefährlich wurde.

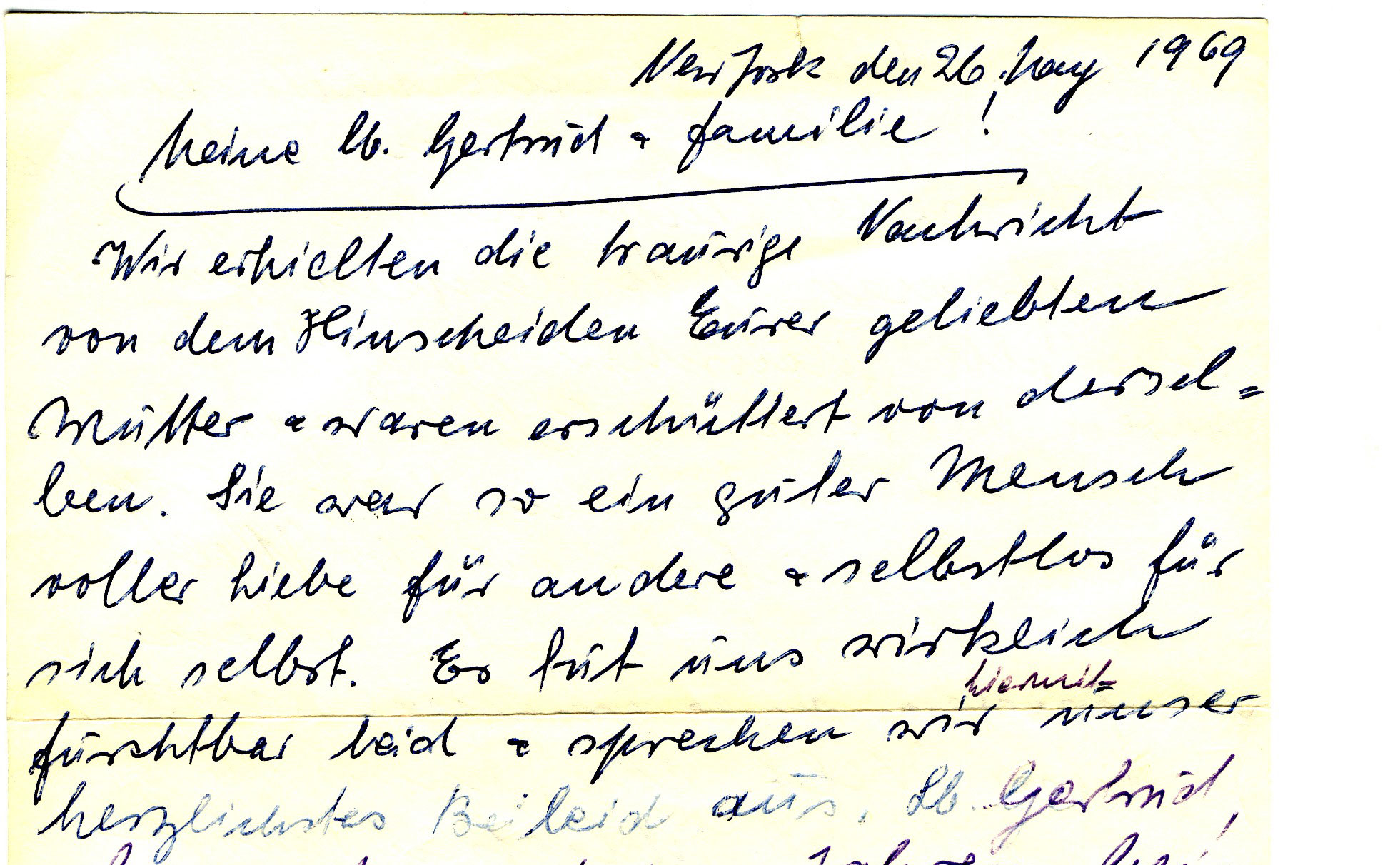

Die Kontakte zwischen den früheren Nachbar-Familien Lefkowitz und Moritz wurden nach dem Krieg wieder aufgenommen mit Bertls Besuch im Jahr 1946, dem über Jahre hinweg Care-Pakete aus New York folgten. Später in den 60-er Jahren dann ein Besuch des früheren Synagogendieners Lefkowitz und seiner Frau in Bruchsal und schließlich ein bewegender, handschriftlicher Kondolenzbrief der damals 75-jährigen Minna Lefkowitz anlässlich des Todes von Katharina Moritz, meiner Großmutter, im Jahr 1969. Wörtlich schreibt die gläubige Jüdin über ihre einstigen ebenso gläubigen, aber katholischen Nachbarn:

„Wenn alle Menschen so gut und fromm wären, wie sie, Deine Eltern, waren, dann gäbe es keinen Krieg und keinen Rassenhass auf der Welt. Jeder Mensch könnte leben in Frieden und es ist genügend Platz in dieser Welt.“

All dies sind private, für manchen auch ganz sicher kleine Episoden, die mich und meine Familie, wen sonst, heute noch bewegen. Aber: Sind es wirklich nur private Erinnerungen? Sind sie nicht auch Teil der Geschichte eines Platzes, auf dem einmal eine Synagoge stand, die von den Nazis geschändet und niedergebrannt wurde, ohne dass die Feuerwehr , die – wie ich von Zeitzugen weiß -in Bereitschaft gerufen war, eingegriffen hätte?

Und in den 50-er Jahren hat man ausgerechnet auf diesem Gelände ein Feuerwehrhaus errichtet, worüber sich bis heute kaum jemand wirklich Gedanken gemacht hat in Bruchsal. Das eigentlich Undenkbare wurde bis heute nicht in Frage gestellt, es war eben so. Und bei dem 100-jährigen Jubiläum der Bruchsaler Feuerwehr in den frühen 50-er Jahren, bei dem ich nachweislich von Presseausschnitten als wohl 5-jähriger Bengel anwesend gewesen gewesen sein dürfte, gab es nur offizielle Lobeshymnen über die Pflicht christlicher Nächstenliebe, die sich im Dienst der Freiwilligen Feuerwehr manifestiere. Und das nicht einmal 15 Jahre nach dem Synagogen-Progrom im ganzen Reich.

Das Thema Reichskristallnacht spielte übrigens, soweit ich mich erinnern kann, beim Treffen meiner Mutter mit Bertl Lefkowitz im Jahr 1986 keine Rolle. Da überwog anscheinend nur die Freude über das Wiedersehen und es überwog der Spaß an die Erinnerungen vom “sterbenden Schwan“.

Aber ich stelle mir jetzt die Frage, warum sich die beiden Jugendfreundinnen nach diesem Einmal-Besuch des Jahres 1986 so gut wie nie wieder getroffen haben, obwohl sie nur drei Autostunden voneinander entfernt lebten, obwohl sie sich versprochen hatten, den Kontakt weiter zu pflegen? War es vielleicht doch die Fassungslosigkeit, auf dem früheren Synagogen-Gelände ein Feuerwehrhaus vorgefunden zu haben, die Bertl Lefkowitz daran hinderte, noch einmal nach Bruchsal zu kommen? Spekulation ist dies, sicher. Und sie, Bertl, wird mir – und nicht nur mir – die Antwort auf diese Frage leider nie mehr geben können. Aber Bertl Lefkowitz wäre nicht die einzige Person unter den ehemaligen Bruchsaler Juden, die sich beim Anblick des Feuerwehrhauses mit Grausen aus der Stadt verabschiedet haben. Für immer.

Zum Beispiel der jüdische Anwalt aus New York mit Bruchsaler Wurzeln, Paul Schrag (Malzfabrik Schrag und Söhne), der mir, einem aus der Nachkriegs-Generation, nach seinem Besuch in Bruchsal auch in den 80-er Jahren zum Thema Feuerwehrhaus nur eines sagte: „Wisst Ihr denn nicht, dass man das nicht darf?!“ Er hatte damals in der Friedrichstraße, wie er mir sagte, beschlossen, Bruchsal nie wieder zu besuchen. Mit seinem Sohn und – über ihn – mit seiner hochbetagten Witwe, haben wir – Rolf Schmitt und ich – heute noch Kontakt.

Die Bruchsaler Feuerwehr wird in spätestens zwei Jahren das Gelände räumen und die Stadt steht damit vor der Frage, ob sie das Grundstück, zweifelsohne ein inner-städtisches Filetstück, unter kommerziellen Gesichtspunkten überplant oder ob sie eine Nutzung findet, die der ebenso wechselvollen wie zweifelhaften Geschichte dieses Platzes und – vor allem – der Menschen wie Bertl Lefkowitz und ihrer Eltern, gerecht wird, denen dieser Platz einmal ein heiliger war. Und die sich heute nicht mehr äußern können, weil sie entweder nicht mehr leben oder weil sie dement sind. Oder weil sie mit Bruchsal, der Stadt, die sie so gedemütigt hat, abgeschlossen haben. Auch solche Fälle kennen wir. Was, frage ich mich nach diesem Besuch in München, wenn diese Frau sich heute äußern könnte zur künftigen Nutzung des ehemaligen Synagogen-Areals?

Auch wenn manche in der Bruchsaler Kommunalpolitik so tun, als könne man mit dem Gelände des Feuerwehrhauses umgehen wie mit jedem anderen innerstädtischen Grundstück, nämlich Ertrags- und Kosten-orientiert, wird man um eine Lösung nicht herumkommen, die der Geschichte dieses Platzes und der Verantwortung für die Zukunft, die aus dieser Geschichte einfach hergeleitet werden muss, Rechnung trägt. Und dies mit viel mehr als nur einer – wenn auch noch so großen – Erinnerungstafel irgendwo an der Fassade irgendeines Teils dieses Neubaus. Alles andere wäre eine erneute Schuld dieser Stadt an ihren früheren jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern, die einmal ein geachteter Teil der Bürgerschaft Bruchsals waren.

Die Liste der Bruchsaler Schuld in Sachen Synagoge ist einfach aufzumachen:

Die erste Schuld: Die Reichsprogromnacht im Jahr 1938, in der ebenso wie viele anderen Synagogen auch die von Bruchsal zerstört wurde.

Die zweite Schuld: Die Enteignung des Synagogen-Grundstückes im Jahre 1939, später annulliert von der amerikanischen Besatzungsmacht.

Die dritte Schuld: Der Neuerwerb des Grundstückes durch die Stadt Bruchsal für billiges Geld im Jahr 1951. Die peinlichen Umstände dieses erneuten Grundstückserwerbs müssen ganz sicher noch aufgearbeitet werden. Sie bergen, wie ich weiß, die eine oder andere schmerzhafte Überraschung für diese Stadt.

Aber: Bis hier her reiht sich Bruchsal in die allgemeine deutsche Geschichte ein. Es gibt jedoch eine weitere Schuld, der sich kaum eine andere Stadt zu stellen hat:

Die vierte Schuld: Die Errichtung eines Feuerwehrhauses auf dem Grundstück, auf dem früher eine Synagoge stand.

Das geschah eineinhalb Jahrzehnte, nachdem der jüdische Teil der Bevölkerung – über Jahre gedemütigt, entrechtet und enteignet – schließlich vertrieben worden war. „Bruchsal endlich judenfrei“ liest man auf einem Transparent am Bruchsaler Bahnhof des Jahrs 1940 anlässlich der letzten Deportation Bruchsaler Juden nach Gurs in den Pyrenäen, von wo viele weiter nach Auschwitz transportiert wurden. Zu sehen in einem Filmdokument, das von der Stadtverwaltung über Jahrzehnte unter Verschluss gehalten wurde mit der Begründung, es könnte ja irgendjemand einen seiner Vorfahren in SS-Uniform erkennen, der dabei war, die Bruchsaler Juden in die Viehwaggons des Verderbens zu treiben. Es hat Anfang der 90-er Jahre heftiger Auseinandersetzungen im Gemeinderat der Stadt Bruchsal bedurft, diese knapp eine Minute und zehn Sekunden dauernde (!!!!) Filmsequenz der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Im Umgang mit der Geschichte übte sich diese Stadt viel zu lange in einer Kontinuität des Verdrängens und Wegschauens, statt des Aufklärens. Jetzt hat sie die große Chance, dieses Nachkriegsverhalten ein für allemal zu überwinden, wenn sie es nur wagen würde, sich einer mutigen Nutzung dieses Platzes zu öffnen, einer Nutzung, die die Geschichte dieses Grundstückes – und nicht nur diesen Teil der Geschichte – für die nächsten Generationen zukunftsfähig aufbereitet und nicht unterdrückt. Ein städtebaulicher Ideenwettbewerb mit Bürgerbeteiligung ist hierzu bereits eröffnet. Entsprechende Vorschläge aus der Bürgerschaft liegen vor.

Der Besuch bei der alten Dame in München hat mich in dem Engagement, gegen die – nicht nur – Bruchsaler Kontinuität des Vergessens und Verdrängens anzugehen und eine erneute Schuld meiner Heimatstadt zu verhindern, bestärkt. Ich werde die Kinderfreundin meiner Mutter ganz sicher noch öfter besuchen, so lange es möglich ist. Und ich werde den Bruchsaler Kommunalpolitikern immer wieder die Frage Paul Schrags stellen, als er in Bruchsal den Platz der ehemaligen Synagoge suchte und dort ein Feuerwehrhaus fand: „Wisst Ihr eigentlich nicht, dass man das nicht darf?!“

Hier noch eine kleine Auswahl aus Bertls Foto-Sammlung: